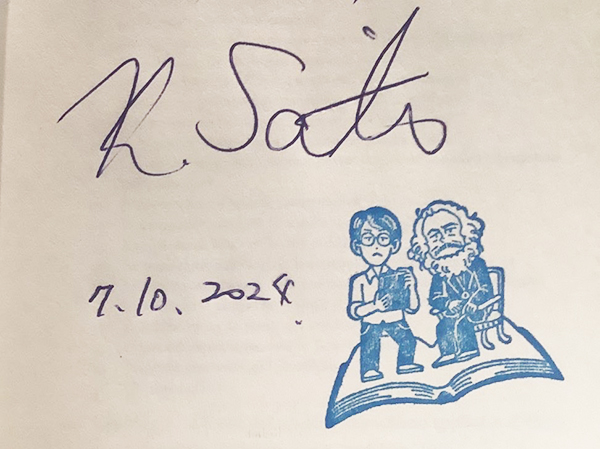

Saito Kohei è un filosofo giapponese, nato nel 1987. Nel 2020 ha pubblicato Il capitale nell’Antropocene, contribuendo con più di 500.000 copie vendute solo in Giappone a una nuova ondata globale di interesse nei confronti del pensiero di Karl Marx, al centro del libro. Saito è infatti un profondo conoscitore dell’opera di Marx e, grazie al lavoro con il Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) – la più vasta collezione al mondo di scritti dei due filosofi –, si è proposto ne Il capitale nell’Antropocene di aggiornare la conoscenza del pensiero marxiano, specie per quanto riguarda l’ecologia. Saito ha elaborato un’innovativa teoria, basata in parte su scritti inediti di Marx: il comunismo di decrescita. Si tratta di una strada per superare il capitalismo, che il filosofo giapponese considera incompatibile con la lotta alla crisi climatica e in generale con il benessere dell’umanità.

Ne abbiamo parlato con Saito Kohei lo scorso 8 ottobre a Roma:

Nell'introduzione a Il capitale nell’antropocene lei scrive: «Nell’epoca della crisi climatica, il mio auspicio è che questo libro possa liberare una forza immaginifica capace di costruire una società migliore». Questa affermazione fa venire in mente la famosa frase che Fredric Jameson scrisse nel 1994 in The seeds of time, e in particolare nella sua coda, spesso trascurata nelle successive incarnazioni della frase: «Sembra che per noi oggi sia più facile immaginare la devastazione totale della Terra e della natura che il collasso del tardo capitalismo; forse ciò è dovuto a una qualche debolezza della nostra immaginazione». Stiamo affrontando non solo una crisi climatica, ma anche una continua crisi della nostra immaginazione? E se sì, come sono collegate le due crisi?

Fredric Jameson è recentemente scomparso, ma rimane una figura fondamentale per quanto ha scritto sull'importanza del pensiero utopico. E certamente il mio libro è influenzato dall’idea dell'importanza dell'utopia, perché negli ultimi trent'anni o più, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, anche le persone di sinistra hanno smesso di criticare il capitalismo e parlano invece di disuguaglianza. Penso per esempio a Thomas Piketty: parla di ecologia, di disuguaglianza e così via, ma non parla veramente di superare il capitalismo, anche se di recente ha cambiato un po' la sua posizione. Il punto è che, se il problema di oggi è così grande - e collasso climatico e crisi planetaria sono decisamente un grosso problema -, non possiamo semplicemente risolverlo imponendo qualche tassa in più, magari una tassa sul reddito dei ricchi. Penso sia necessario andare più in profondità. Che arrivino da sinistra o da destra, da conservatori o da progressisti, le rivendicazioni politiche stanno semplicemente convergendo. Questa è la situazione in tutti i paesi europei. E quindi ci siamo trovati di fronte all’ascesa dei populisti di destra, che sono riusciti a distinguersi dalle altre forze politiche e hanno mobilitato le persone in un modo piuttosto problematico (nazionalismo, anti-immigrazione e così via), ma sono riusciti a guadagnare visibilità e ad attrarre consensi, grazie a una generale insoddisfazione nei confronti del sistema attuale: lavoro, disuguaglianza, ecologia, tutto. Quindi sono in molti in realtà a riconoscere che c'è qualcosa che non va in questo mondo, ma il problema, specialmente a sinistra, è che la politica non è in grado di offrire alcuna alternativa. Il punto non è che non ci siano politiche concrete, che certamente non ci sono, ma che ci manchi anche solo l'immaginazione per proporre qualcosa di radicale, ed è per questo che ho iniziato a scrivere questo libro. Penso che in termini di finanziarizzazione, di tecno-feudalesimo, di cambiamento climatico, la sinistra semplicemente non stia offrendo alternative, e questa situazione deve cambiare. Ciò che ho cercato di fare è fondamentalmente questo: dobbiamo sfidare il capitalismo e se vogliamo farlo, penso che Karl Marx sia ancora molto importante. Penso che uno dei motivi per cui abbiamo smesso di parlare di post-capitalismo sia che non leggiamo più Marx, quindi sono tornato a Marx. Ho cercato di mettere in relazione le sue idee con l'ecologia, e il comunismo della decrescita di cui parlo nel libro è il risultato di questo lavoro. Penso che Il capitalismo nell’antropocene abbia avuto un grande successo in Giappone perché anche lì le persone sono alla ricerca di alternative. Ovviamente trovare il modo di implementare l’idea del comunismo della decrescita è una questione complessa, ma riconoscere la necessità dell'utopia nel senso in cui ne parla Fredric Jameson è un primo passo nella direzione giusta.

Fredric Jameson è recentemente scomparso, ma rimane una figura fondamentale per quanto ha scritto sull'importanza del pensiero utopico. E certamente il mio libro è influenzato dall’idea dell'importanza dell'utopia, perché negli ultimi trent'anni o più, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, anche le persone di sinistra hanno smesso di criticare il capitalismo e parlano invece di disuguaglianza. Penso per esempio a Thomas Piketty: parla di ecologia, di disuguaglianza e così via, ma non parla veramente di superare il capitalismo, anche se di recente ha cambiato un po' la sua posizione. Il punto è che, se il problema di oggi è così grande - e collasso climatico e crisi planetaria sono decisamente un grosso problema -, non possiamo semplicemente risolverlo imponendo qualche tassa in più, magari una tassa sul reddito dei ricchi. Penso sia necessario andare più in profondità. Che arrivino da sinistra o da destra, da conservatori o da progressisti, le rivendicazioni politiche stanno semplicemente convergendo. Questa è la situazione in tutti i paesi europei. E quindi ci siamo trovati di fronte all’ascesa dei populisti di destra, che sono riusciti a distinguersi dalle altre forze politiche e hanno mobilitato le persone in un modo piuttosto problematico (nazionalismo, anti-immigrazione e così via), ma sono riusciti a guadagnare visibilità e ad attrarre consensi, grazie a una generale insoddisfazione nei confronti del sistema attuale: lavoro, disuguaglianza, ecologia, tutto. Quindi sono in molti in realtà a riconoscere che c'è qualcosa che non va in questo mondo, ma il problema, specialmente a sinistra, è che la politica non è in grado di offrire alcuna alternativa. Il punto non è che non ci siano politiche concrete, che certamente non ci sono, ma che ci manchi anche solo l'immaginazione per proporre qualcosa di radicale, ed è per questo che ho iniziato a scrivere questo libro. Penso che in termini di finanziarizzazione, di tecno-feudalesimo, di cambiamento climatico, la sinistra semplicemente non stia offrendo alternative, e questa situazione deve cambiare. Ciò che ho cercato di fare è fondamentalmente questo: dobbiamo sfidare il capitalismo e se vogliamo farlo, penso che Karl Marx sia ancora molto importante. Penso che uno dei motivi per cui abbiamo smesso di parlare di post-capitalismo sia che non leggiamo più Marx, quindi sono tornato a Marx. Ho cercato di mettere in relazione le sue idee con l'ecologia, e il comunismo della decrescita di cui parlo nel libro è il risultato di questo lavoro. Penso che Il capitalismo nell’antropocene abbia avuto un grande successo in Giappone perché anche lì le persone sono alla ricerca di alternative. Ovviamente trovare il modo di implementare l’idea del comunismo della decrescita è una questione complessa, ma riconoscere la necessità dell'utopia nel senso in cui ne parla Fredric Jameson è un primo passo nella direzione giusta.

Il problema è che alcune persone – o il capitalismo, se preferite – sostengono che possiamo risolvere la crisi climatica con la tecnologia e quindi la tecnologia sarebbe una condizione sufficiente per risolvere il problema. Non sono d'accordo Saito Kohei

Parlando di immaginazione, viene in mente il famoso slogan di Herbert Marcuse degli anni Sessanta, «Potere all'immaginazione». Ne L'uomo a una dimensione (1964), Marcuse descrive la società del suo tempo come un «universo tecnologico» e allo stesso tempo come «un universo politico, l'ultima fase della realizzazione di un progetto storico specifico, vale a dire l'esperienza, la trasformazione e l'organizzazione della natura come un mero oggetto di dominio». Marcuse continua: «La produttività e il potenziale di sviluppo di questo sistema stabilizzano la società e limitano il progresso tecnico mantenendolo nel quadro del dominio». D'altra parte, lei scrive ne Il capitale nell’antropocene che «Non c’è bisogno di rifiutare scienza e tecnologia» e che è necessario abbandonare «un’economia centrata su tecnologie chiuse che facilitano il controllo dei lavoratori e dei consumatori». Questo è un punto centrale della sua riflessione, che non implica affatto un ritorno a un passato pretecnologico. Può spiegare come nel comunismo della decrescita la tecnologia non sarà più uno strumento di dominio sulla natura e sulla società?

La decrescita è spesso fraintesa come un “ritorno alla natura” con le nostre vecchie tecnologie e così via. Questo è semplicemente molto poco attraente, da un lato, e dall'altro non è sufficiente per combattere il cambiamento climatico, perché siamo di fronte a una crisi enorme e abbiamo bisogno della tecnologia per combatterla. È molto semplice e chiaro. Non sono contrario all'introduzione delle energie rinnovabili, per esempio. Abbiamo bisogno di veicoli elettrici per decarbonizzare l'economia. È scientifico, in realtà non è nemmeno scientifico, è solo buon senso. Ma il problema è che alcune persone – o il capitalismo, se preferite – sostengono che possiamo risolvere la crisi climatica con la tecnologia e quindi la tecnologia sarebbe una condizione sufficiente per risolvere il problema. Non sono d'accordo. Il capitalismo, ad esempio, produrrà veicoli elettrici più numerosi e grandi a scopo di profitto, e richiederà più pannelli solari e turbine eoliche. Questo è un modo semplicemente insufficiente per combattere il cambiamento climatico. Sembra attraente per le persone nell'UE o in Giappone perché vogliamo vivere come facciamo oggi anche in futuro, ma il problema è che questo tipo di massiccia produzione e consumo nel nord del mondo, per il bene della crescita, rafforzerà l'imperialismo ecologico coloniale - e quindi il dominio - sulle persone e sull'ambiente nel sud del mondo. Penso quindi che dobbiamo adottare un modo di vivere molto diverso, che chiamo decrescita.

La decrescita è spesso fraintesa come un “ritorno alla natura” con le nostre vecchie tecnologie e così via. Questo è semplicemente molto poco attraente, da un lato, e dall'altro non è sufficiente per combattere il cambiamento climatico, perché siamo di fronte a una crisi enorme e abbiamo bisogno della tecnologia per combatterla. È molto semplice e chiaro. Non sono contrario all'introduzione delle energie rinnovabili, per esempio. Abbiamo bisogno di veicoli elettrici per decarbonizzare l'economia. È scientifico, in realtà non è nemmeno scientifico, è solo buon senso. Ma il problema è che alcune persone – o il capitalismo, se preferite – sostengono che possiamo risolvere la crisi climatica con la tecnologia e quindi la tecnologia sarebbe una condizione sufficiente per risolvere il problema. Non sono d'accordo. Il capitalismo, ad esempio, produrrà veicoli elettrici più numerosi e grandi a scopo di profitto, e richiederà più pannelli solari e turbine eoliche. Questo è un modo semplicemente insufficiente per combattere il cambiamento climatico. Sembra attraente per le persone nell'UE o in Giappone perché vogliamo vivere come facciamo oggi anche in futuro, ma il problema è che questo tipo di massiccia produzione e consumo nel nord del mondo, per il bene della crescita, rafforzerà l'imperialismo ecologico coloniale - e quindi il dominio - sulle persone e sull'ambiente nel sud del mondo. Penso quindi che dobbiamo adottare un modo di vivere molto diverso, che chiamo decrescita.

In termini concreti, abbiamo bisogno di veicoli elettrici, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare a ridurre il numero di automobili reinvestendo di più nel trasporto pubblico o preparando la strada per muoverci in bicicletta o con tecnologie simili. Dobbiamo anche avere una relazione diversa con le altre persone, con la natura e con le comunità. Penso che la bicicletta sia un ottimo esempio di tecnologia, perché il problema è che con i veicoli elettrici, pur riducendo l'impatto ambientale, non possiamo ottenere una vera autonomia. Non possiamo ripararli da soli, sono così costosi che abbiamo bisogno di prestiti per comprarli, creano ingorghi stradali e sono piuttosto pericolosi, tanto che continuano a causare incidenti mortali, e quindi alla fine sono sì una sorta di miglioramento rispetto alle automobili precedenti, ma hanno ancora molti problemi. La bicicletta, invece, è low-tech, esiste da più di duecento anni, puoi ripararla da solo, è superecologica, non è costosa e non uccide persone. Possiamo quindi reimmaginare la bicicletta come una tecnologia conviviale nel senso usato da Ivan Illich. Io chiamo questo tipo di tecnologia aperta, in opposizione alla tecnologia chiusa preferita dal capitalismo, che chiude tutte le informazioni, isola dalle altre persone e ci aliena dalla natura.

Penso che sia necessario recuperare una sorta di utopia tecnologica, ma non nel senso in cui immaginiamo la geoingegneria, la fusione nucleare e tutte le tecnologie “da sogno”; adattando invece una prospettiva di decrescita, possiamo innovare e sperimentare nuove tecnologie, che potrebbero essere molto sostenibili, buone per le comunità locali, per la salute e per l'intero pianeta. Questo è ciò che voglio sostenere attraverso il comunismo della decrescita. Ma lasciatemi sottolineare che non si tratta di una negazione della tecnologia, di un ritorno a una sorta di comunità primitiva dell'età della pietra.

Un altro punto importante del comunismo della decrescita è l'attenzione al mondo del lavoro come cuore della trasformazione della società. Nella misura in cui lei sottolinea che «chiunque cerchi di creare una società completamente diversa da quella attuale, e voglia affrontare il capitalismo, può puntare solo nella direzione del comunismo della decrescita», viene spontaneo pensare al fenomeno noto come “grandi dimissioni”. La sociologa Francesca Coin scrive in un saggio intitolato proprio Le grandi dimissioni che «il Collettivo di Fabbrica Gkn, il gruppo di lavoratori della fabbrica di semiassi di Campi Bisenzio, ha saputo trasformare l'annuncio di licenziamento da parte del fondo di investimento britannico Melrose in un laboratorio di discussione teorica e politica sulla necessita di convertire la produzione e di immaginare una fabbrica socialmente integrata a basso impatto ambientale, in grado di proteggere l’occupazione e i diritti acquisiti nel tempo, e nella quale gli operai siano coinvolti nel processo decisionale. Nonostante mille avversità e l’incuria da parte delle istituzioni, questo tipo di discussione ha aperto una breccia nell’immaginario collettivo, mostrando come il futuro debba muovere nella direzione di una produzione sostenibile che abbia come suo primo scopo la riproduzione e la cura dell’ambiente e della popolazione. In assenza di una conversazione di questo tipo, è inutile sorprendersi se le persone si disaffezionano al lavoro». Quanto questi fenomeni sono importanti per spingere le società verso il comunismo della decrescita?

Il fenomeno delle “grandi dimissioni”, iniziato durante la pandemia, da un lato ha chiarito che molti lavori di oggi sono inutili e che non vale la pena rischiare la vita per essi. Dall’altro, in quel periodo molte persone si sono rese conto in maniera più urgente che la vita a un certo punto finisce. Ci sono altre cose che in realtà vorremmo fare se sapessimo di dover morire domani. Vogliamo morire facendo qualche lavoro insulso o facendo qualcosa di significativo per la nostra vita? Penso che questa sia una domanda molto importante. Il problema è che con il capitalismo non si può davvero decidere cosa fare della nostra vita perché gli obiettivi assoluti dell'intera società sono il profitto e la crescita e quindi in cosa consiste una buona vita è determinato quasi aprioristicamente: fare soldi, lavorare per un'azienda, risparmiare per accumulare capitale, e così via. In una vera democrazia dovremmo essere in grado di riflettere e decidere insieme cosa conta per noi come collettività e per noi stessi. Ma il capitalismo rende semplicemente impossibile una simile riflessione. Quindi penso che per raggiungere una società veramente democratica sia indispensabile superare il capitalismo. Molti pensano che il socialismo sia incompatibile con la democrazia, ma io dico che il capitalismo è incompatibile con la democrazia e con una buona vita, e il comunismo e il socialismo sono le condizioni necessarie per realizzare una buona vita, la democrazia e l'autonomia. Penso che le persone ora stiano iniziando a riconoscere questo tipo di cose. Ma le “grandi dimissioni” sono solo un’espressione del rifiuto del modo di vivere attuale. Abbiamo bisogno di qualcosa di più positivo se vogliamo costruire una nuova società e spero che l’idea del comunismo della decrescita descriva la società futura in termini più positivi per le persone che hanno lasciato il loro lavoro.

Il fenomeno delle “grandi dimissioni”, iniziato durante la pandemia, da un lato ha chiarito che molti lavori di oggi sono inutili e che non vale la pena rischiare la vita per essi. Dall’altro, in quel periodo molte persone si sono rese conto in maniera più urgente che la vita a un certo punto finisce. Ci sono altre cose che in realtà vorremmo fare se sapessimo di dover morire domani. Vogliamo morire facendo qualche lavoro insulso o facendo qualcosa di significativo per la nostra vita? Penso che questa sia una domanda molto importante. Il problema è che con il capitalismo non si può davvero decidere cosa fare della nostra vita perché gli obiettivi assoluti dell'intera società sono il profitto e la crescita e quindi in cosa consiste una buona vita è determinato quasi aprioristicamente: fare soldi, lavorare per un'azienda, risparmiare per accumulare capitale, e così via. In una vera democrazia dovremmo essere in grado di riflettere e decidere insieme cosa conta per noi come collettività e per noi stessi. Ma il capitalismo rende semplicemente impossibile una simile riflessione. Quindi penso che per raggiungere una società veramente democratica sia indispensabile superare il capitalismo. Molti pensano che il socialismo sia incompatibile con la democrazia, ma io dico che il capitalismo è incompatibile con la democrazia e con una buona vita, e il comunismo e il socialismo sono le condizioni necessarie per realizzare una buona vita, la democrazia e l'autonomia. Penso che le persone ora stiano iniziando a riconoscere questo tipo di cose. Ma le “grandi dimissioni” sono solo un’espressione del rifiuto del modo di vivere attuale. Abbiamo bisogno di qualcosa di più positivo se vogliamo costruire una nuova società e spero che l’idea del comunismo della decrescita descriva la società futura in termini più positivi per le persone che hanno lasciato il loro lavoro.

Sally Rooney, la romanziera irlandese letta da milioni di giovani e meno giovani in tutto il mondo, ha detto che leggere Il capitale nell’antropocene l’ha aiutata tantissimo mentre scriveva il suo nuovo romanzo, Intermezzo, attualmente in cima alle classifiche dei bestseller americani e britannici. Il capitale nell’antropocene stesso ha venduto centinaia di migliaia di copie in Giappone, specialmente tra i giovani. I giovani lettori salveranno il mondo?

In realtà è responsabilità della vecchia generazione risolvere il disastro che ha creato. Quindi è un po' ingiusto dire che i giovani devono cambiare questa società, proprio nel momento in cui Greta Thunberg ci sta avvertendo delle conseguenze del cambiamento climatico e la Generazione Z negli Stati Uniti sta combattendo contro l'ingiustizia razziale, e così via. Il problema è nostro. Tornare a Marx è una strategia con due effetti: da un lato, ovviamente, è un modo per offrire ai giovani lettori una nuova idea di post-capitalismo. Non lo conoscono. Non hanno mai letto Marx. Non sanno niente del comunismo. Quindi forse hanno davvero bisogno di qualcosa di concreto per immaginare un post-capitalismo, perché conoscono solo il capitalismo. Ma d'altra parte, penso che usare Marx sia anche utile per convincere le persone più anziane, che hanno creato questa crisi, a imparare che il loro vecchio marxismo e il loro vecchio socialismo sono oggi totalmente sbagliati e vanno aggiornati; i sindacati, i politici e le persone di sinistra devono tutti imparare le implicazioni della questione ecologica, perché spesso si preoccupano solo della classe operaia. Ma l'ecologia è molto importante così come sono molto importanti la cura delle persone, i diritti riproduttivi, la decolonizzazione e la decrescita. Il comunismo della decrescita è un ottimo modo per pensare alla cura degli altri, alla natura e alla decolonizzazione. È un’idea onnicomprensiva che spero venga accettata non solo dai giovani, che soffrono di più per la precarietà e per la distruzione ambientale, ma anche dalle generazioni precedenti, in modo che le persone di tutte le età possano in qualche modo collaborare e costruire un’alleanza davvero ampia contro il capitalismo.

Scrivere è ciò che facciamo quando abbiamo nostalgia del presente e del passato.

È la forma migliore per fare ritorno.

Per l’uscita del nuovo romanzo di Laura Imai Messina abbiamo allestito l'Ufficio degli Indirizzi Perduti, un posto reale a cui spedire le proprie lettere di riconoscenza, d’amore, di nostalgia, di rabbia o malinconia, indirizzate a una persona amata, a voi stessi nel passato o nel futuro, a sconosciuti incrociati per caso, per comunicare tutto ciò che non siete mai riusciti a dire a voce.

Avete tempo fino all’11 di novembre, data in cui Imai Messina arriverà in Italia dal Giappone per iniziare il suo tour di presentazioni, e ritirare tutte le missive che sono arrivate: nei giorni successivi ne selezionerà poi alcune per leggerle durante gli incontri, e sui canali social della casa editrice. Per rispetto della privacy tutte le lettere ricevute saranno trattate in forma completamente anonima, a meno che non venga firmata e allegata la liberatoria che potete scaricare qui.

Per fargliele avere, basta inviare le vostre lettere a:

Ufficio degli Indirizzi Perduti

c/o Einaudi Editore

Via Biancamano 2

10121 – Torino

Oppure potete imbucare di persona la lettera presso le speciali cassette dedicate che troverete nelle seguenti librerie:

Bologna

Libreria UBIK Irnerio

Via Irnerio 27

Roma

La mia libreria

Via Roberto Malatesta 85

Milano

Mondadori Duomo

Piazza del Duomo

San Donà di Piave (VE)

Libreria Manzoni

Corso Silvio Trentin 106

Fosco e Alice si sono amati tanto. E tra poco, senza sapere bene perché, si diranno addio. Per questo, nel vortice di parole più o meno giuste o più o meno sbagliate, abbracci notturni, porte sbattute, avvocati nuovi di zecca e antiche recriminazioni, decidono di raccontare la loro storia a modo loro. Con ostinazione, dolore e persino ironia: tutto quello che nei documenti legali non potrà mai trovare spazio.

Con I titoli di coda di una vita insieme, Diego De Silva lascia riposare il suo personaggio più amato, l'«avvocato d'insuccesso» Vincenzo Malinconico, per consegnarci un grande romanzo sulla fine dell'amore.

Ecco alcuni estratti della calorosa rassegna stampa che sta ricevendo il libro:

«Ne I titoli di coda di una vita insieme s’alternano i punti di vista di lui e di lei, e un timbro blues, sottilmente acido, s'insinua in un registro di humour sdrammatizzante […] Questo diario della fine di un amore ha una tale quantità di sfumature riconoscibili, cioè in grado di condurci a guardare la sostanza incattivita di una vera convivenza, che i personaggi abbracciano il lettore in modo talmente stretto da fargli male».

Leonetta Bentivoglio, «Robinson – la Repubblica»

«Alice e Fosco si vogliono bene ma si separano, ognuno vorrebbe farlo a modo suo: lei con una rappresentazione enfaticamente drammatica, anche rabbiosa, proporzionale all'amore che c'è stato, lui con il silenzio e l'elusione, come se a quel punto nulla più importasse. È in quella distanza tra i due protagonisti, soltanto un passo più vicino a Fosco, che si insinua Diego De Silva. Lo fa con quell'arguzia e quella finezza di tocco che caratterizza i suoi romanzi».

Cristina Taglietti, «La Lettura – Corriere della Sera»

«I titoli di coda di una vita insieme è la cronaca di una vita coniugale, anzi due, che diventa qualche cosa d'altro, dove si racconta con sincerità e sapienza il gerundio presente di una coppia che si vuol bene ma forse non si ama più o si ama ancora ma capisce che quel qualcosa che un tempo dava il senso a tutto si è come volatilizzato, perso fra ricordi e noia, vecchie abitudini e nuove insofferenze, noia e nostalgia».

Elena Loewethal, «tuttolibri – La Stampa»

«L'autore mantiene l'ironia, ma si sofferma qui sulla ricerca del tempo perduto. Scandaglia il passato come unica possibilità per stare nel presente e, finalmente, tornare a casa (qualunque cosa voglia dire tornare a casa)».

Valentina Farinaccio, «il venerdì – la Repubblica»

«Le verità frantumate di De Silva, tagliate apposta a doppia lama, lo stesso garbo per farti ridere e piangere, vengono fuori dalla pagina quasi prima di leggerle, non c'è bisogno di posarci gli occhi sopra […] De Silva ha una specialità: ti racconta l'assenza di risposte meglio di chiunque altro».

Ester Viola, «Il Foglio»

«Tra riflessione e ironia, una luce di leggerezza illumina la scrittura della parola fine».

Maria Grazie Ligato, «Io Donna»

«…Questa misura esatta di parole perfettamente adeguate a riflettere sentimenti e pensieri è alla base della scrittura introspettiva dell'autore, del suo patto con il lettore in virtù del quale chi si appassiona alle sue storie sa che lui non gli mentirà mai. Che gli suggerirà di guardarsi dentro, ma anche di ridere di sé senza drammatizzare, senza mai prendersi troppo sul serio».

Titti Marrone, «Il Mattino»

«Pungente e con le idee chiarissime, Diego De Silva è tornato in libreria. Al centro della storia ci sono lo scrittore Fosco e l'oncologa Alice che, dopo anni di matrimonio, vanno alla ricerca delle parole giuste per dirsi addio, rifiutando di affidarsi al linguaggio sterile degli avvocati».

Francesco Musolino, «Il Messaggero»

Pordenone torna ad essere la "capitale del libro", dal 18 al 22 settembre si rinnova l’appuntamento con Pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori, giunta alla XXV edizione. Oltre 600 autrici e autori e più di 300 eventi in cinque giorni, 43 sedi di incontro fra Pordenone, i centri della sua provincia e l’intera regione, con tappe a Trieste, Udine, Lignano. Nei suoi 25 anni pordenonelegge, “festa del libro”, diventa anche “festa della libertà”, per “sfogliare” i temi del presente e leggere i cambiamenti del mondo, testimoniando il valore primario della lettura e della scrittura, della conoscenza come chiave per interpretare consapevolmente il presente.

Le novità, le anteprime, i grandi ospiti internazionali che le case editrici hanno deciso di "regalare" al pubblico di Pordenone. Qui il programma completo.

Il calendario degli appuntamenti con gli autori Einaudi:

Giovedì 19 settembre

Ore 19:00, Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Grammamanti. Immaginare futuri con le parole

Con Vera Gheno. Presenta Luca Taddio

Ore 21:00, Piazza Italia MANIAGO (PN)

Il futuro nelle parole

Con Vera Gheno. Presenta Luca Taddio

In caso di maltempo Teatro Verdi (Maniago)

Venerdì 20 settembre

Ore 17:00, Auditorium Largo San Giorgio

I volti dell’Avversario. L'enigma della lotta con l'Angelo

Con Roberto Esposito. Presenta Marcello Barison

Ore 18:00, Auditorium PAFF! Parco Galvani

Il viaggio più lungo. La cecità dell’Occidente e l’imperialismo russo nel racconto di una scrittrice ucraina

Incontro con Oksana Zabuzko. Presenta Laura Pagliara

Ore 19:00, Auditorium della Regione

Erotica dei sentimenti

Con Maura Gancitano. Presenta Luca Taddio

Ore 21:00, Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

La neve in fondo al mare

Con Matteo Bussola. Presenta Enrico Galiano

Sabato 21 settembre

Ore 11:00, Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)

Ecologia e ideologia

Con Filippo Menga e Francesca Santolini. Presenta Stefano Bortolus

Ore 15:00, PalaPAFF!, Parco Galvani

L’età fragile

Con Donatella Di Pietrantonio. Presenta Fabiana Dallavalle

Ore 18:00, Parco di Villa Varda BRUGNERA (PN)

La neve in fondo al mare

Con Matteo Bussola. Presenta Federica Augusta Rossi

Ore 21:00, Teatro Marcello Mascherini AZZANO DECIMO (PN)

Non esiste un’età senza paura

Con Donatella Di Pietrantonio. Presenta Antonella Silvestrini

Ore 21:00, Teatro Verdi

La Legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi

Con Massimo Recalcati

Ore 21:30, PalaPAFF!, Parco Galvani

Quando finisce un amore

Con Diego De Silva e Luigi Nacci. Presenta Valentina Berengo

Domenica 22 settembre

Ore 11:30, Spazio Piazza della Motta

Le crisi del presente, le crisi del nostro cuore

Con Caterina Bonvicini e Alessandra Sarchi. Presenta Alessandra Tedesco

Ore 15:00, Piazza San Marco

L’orizzonte della notte

Con Gianrico Carofiglio. Presenta Alberto Garlini

Ore 17:00, Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Il vecchio al mare

Con Domenico Starnone. Presenta Bruno Ruffolo

Ore 21:00, Teatro Pileo PRATA DI PORDENONE (PN)

Il tempo e la giustizia

Con Gianrico Carofiglio. Presenta Alessandra Tedesco

***

Per informazioni:

Il sito di Pordenonelegge e il calendario completo degli appuntamenti.

Pordenonelegge su X (hashtag #pnlegge2024) e su facebook.

Un destino straziante e beffardo ha fatto sì che Ernesto Franco se ne sia andato per la stessa malattia che si era portata via, sette anni fa, la moglie Irene, anche lei cara a molti autori einaudiani e a tutti i colleghi della casa editrice.

Quello di Ernesto è stato un ciclo editoriale lungo e felice. Entrato in Einaudi nel 1991 come editor della saggistica, per poi andare a dirigere le collane letterarie, dal 1998 ha assunto il ruolo di direttore editoriale e, negli ultimi anni, anche quello di direttore generale. È stato il direttore editoriale di più lungo corso di tutta la storia dell’Einaudi.

Gli anni della sua direzione sono stati anni di grande crescita, e proprio per questo particolarmente delicati. Il suo sapiente equilibrio di timoniere ha permesso alla casa editrice di diventare il secondo marchio editoriale italiano, espandendo l’Einaudi in territori in cui non si era mai avventurata, ma senza mai dimenticare la sua storia e la sua tradizione. Con lui l’Einaudi ha rafforzato la proposta nella letteratura straniera di qualità, con dieci premi Nobel in vent’anni, e ha rinnovato profondamente il panorama della narrativa italiana, con sei premi Strega vinti negli ultimi quindici anni; mantenendo contemporaneamente una percentuale di saggistica di studio e approfondimento molto alta, cosa ormai del tutto inusuale tra le maggiori case editrici. Ernesto ha sposato con entusiasmo le nuove avventure editoriali di Stile Libero, e ha varato personalmente nuove collane, da «Einaudi contemporanea» alle «Vele», fino ai recenti nuovi «Struzzi»; ha voluto e sostenuto «Grandi Opere» innovative, fra cui i cinque volumi de Il romanzo, l’Atlante della letteratura italiana e la nuova edizione della Bibbia.

Ma in realtà, prima ancora che nei sempre accorti indirizzi editoriali, i suoi meriti maggiori stanno in un altro ambito: e cioè nell’aver saputo creare un clima di grande armonia nella redazione. Con la sua autorità naturale, con la sua amicizia, con la capacità di ascolto e di valutare i talenti piccoli o grandi di tutti, con l’allegria e l’ironia nei momenti giusti. E quel che vale per i rapporti interni vale anche con gli autori e i collaboratori, con cui ha sempre mantenuto un vivacissimo sodalizio intellettuale e umano formatosi e durato nel tempo.

Il tratto immediato era la sua capacità di stare al gioco e di rilanciare, sia che si trattasse di facezie sia che si trattasse di parlare di Benjamin o di una poesia di Mandel’stam. Sempre con un commento non ovvio, sempre con un tocco personale di interpretazione. Naturalmente aveva il suo bagaglio di competenze forti: la letteratura spagnola e ispano-americana, aveva il “suo” Cortázar e il “suo” Octavio Paz, e Borges e Arlt e Onetti e Ernesto Sabato ecc. E il Chisciotte, che sognava di avere il tempo di ritradurre, ma non l’ha avuto.

Forse proprio dalla narrativa sudamericana, oltre che da Calvino e dall'amico Del Giudice, derivava la sua vena di scrittore. Tre libri come Isolario, Vite senza fine e Storie fantastiche di isole vere rappresentano la sua idea di letteratura, a metà tra fantasia e malinconia, capace di sfiorare gli enigmi della vita ma anche di toccare il cuore del lettore. Pensiero e sentimento. Un binomio che ben rappresenta la sua figura intellettuale, quella professionale e quella dell’amico.

In una splendida intervista rilasciata alla Paris Review (per la serie The Art of Fiction, la n. 82), O’Brien afferma che quello che conta, in una storia, non è la trama, il plot, ma la verità dell’immaginazione, e la perfezione e la cura con cui viene resa. O’Brien usa un’espressione più colorita per mettere da parte la trama (f**k the plot), un perfetto esempio di quella dialettica di forza espressiva ed eleganza che caratterizza la sua opera (e anche della sua precisione nella scelta delle parole). Non è tanto la volontà di disprezzare la trama, quanto il voler sottolineare l’importanza di arrivare a cogliere la «verità», la necessità, per ogni scrittore degno di questo nome, di provare a renderla nella maniera più esatta possibile su quella superficie piatta, eppure abissale, che è la pagina. E O’Brien l’ha perseguito, questo compito inesausto, per tutta la vita, e come pochi altri.

Fin dall’esordio, quel Ragazze di campagna che ha avuto il raro privilegio di essere bruciato sul sagrato della chiesa della sua contea d’origine, in Irlanda, i suoi testi fervono di vita, e di immaginazione. Sono quasi troppo pieni, nonostante la pulizia formale, la perfezione della scrittura. La vita – concitata, sporca, tramata di desideri e fantasie e sesso – sembra tracimarne. Tutti i suoi romanzi sono, per questo, opere allo stesso tempo complesse e raffinate e perfettamente accessibili, coinvolgenti – difficile che un lettore possa non riconoscersi, almeno in parte, in uno dei suoi personaggi, e non restarne ammaliato, non soffrire con e per loro. Sono soprattutto donne, certo, per una questione di affinità e perché, per citare nuovamente l’intervista di cui sopra, «Women are better at emotions and the havoc those emotions wreak», «le donne se la cavano meglio con i sentimenti e i disastri che provocano». Ma proprio per questo voglio ricordare, tra i suoi tanti capolavori al femminile, una piccola gemma, un racconto tratto da Oggetto d’amore (Stile libero 2016). Si intitola I re della pala e mette in scena l’improbabile, e per questo splendida, amicizia tra un’intellettuale irlandese émigrée e uno sterratore di quelli che dall’Isola di smeraldo si erano riversati a Londra per ricostruirla, per farne, di nuovo, una delle capitali del mondo. È un racconto in cui accade poco o nulla, fatto di bevute, nostalgia per un paese che può essere forse amato solo da lontano, emozioni tanto sentite quanto mal, o mai, espresse. E pieno di verità, sì, di immaginazione e verità.

L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio è il libro vincitore della LXVIII edizione del Premio Strega.

La serata è stata trasmessa il 4 luglio in diretta televisiva da Rai 3 e ha visto trionfare il romanzo della scrittrice abruzzese, già vincitore dello Strega Giovani, con 189 voti.

Queste la parole di Donatella Di Pietrantonio dopo la vittoria:

«Ringrazio la Fondazione Bellonci e gli Amici della Domenica, i miei compagni e compagne di viaggio, di cui ho già nostalgia; il mio editore come squadra, perché la scrittura è un atto molto solitario ma il libro come prodotto finale è la risultante di un lavoro di squadra fatto con grande professionalità e grande amore. Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi mi ritrovo a verificare non più scontati».

All'origine de L’età fragile c'è un episodio di cronaca che risale agli anni Novanta nel cuore dell'Abruzzo appenninico, quando l'orrore si era insinuato in un luogo fino ad allora immacolato.

Amanda prende per un soffio uno degli ultimi treni e torna a casa, in quel paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A sua madre basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento... vorrebbe tenerla al riparo da tutto, anche a costo di soffocarla, ma c’è un segreto che non può nasconderle. Sotto il Dente del Lupo, su un terreno che appartiene alla loro famiglia e adesso fa gola agli speculatori edilizi, si vedono ancora i resti di un campeggio dove tanti anni prima è successo un fatto terribile.

Arrivato alla soglia dei novant’anni, dopo aver affascinato i suoi lettori con i segreti della Storia, della musica e della religione, Corrado Augias racconta l’avventura di una vita, la sua. E con grande talento di narratore, evoca l’infanzia in Libia, il ritorno a Roma, l’incubo dell'occupazione tedesca, il collegio cattolico, i primi passi nel giornalismo, e poi «Telefono giallo» e «la Repubblica».

È un racconto che ha il calore e l’empatia della conversazione tra amici: la vita s’impara, ci dice Augias - soprattutto se non si perdono mai la curiosità intellettuale e la passione civile.

«C’è il tono ormai perduto della conversazione nell’ultimo libro di Corrado Augias, quella nota gratuita e un po' complice che si basa su un riconoscimento reciproco, scorre in orizzontale perché rifiuta ogni pulpito, ma sa scoprire nelle abitudini del quotidiano e nella consuetudine del paesaggio familiare le faticose sorprese di ogni vita che voglia essere vissuta come un’avventura […] Concepito come un’autobiografia, il libro ne ha lo scheletro, il passo e la scansione. Ma poi la dimensione culturale prende il sopravvento, la scrittura entra ed esce dai libri che Augias ha incontrato da ragazzo, si mescola coi versi imparati a memoria e quei brani diventano parte del vissuto, modelli, spiegazioni, risposte e scoperte».

Ezio Mauro, «la Repubblica»

«Ne La vita s’impara il giornalista e scrittore ripercorre la storia del nostro Paese attraverso la sua biografia. L’infanzia in Libia, la Liberazione in Italia, la non scelta tra ebraismo e cattolicesimo, gli Einaudiani comprati a rate, i convegni del Mondo, le redazioni dell’Espresso e di Repubblica. La Rai, quello che rappresentava quando vinse il concorso ed entrò appena laureato. Quando tra i dirigenti c’erano Ettore Bernabei, Angelo Guglielmi, e ci lavoravano da Andrea Camilleri a Carlo Emilio Gadda».

Annalisa Cuzzocrea, «La Stampa»

«Quello impersonato dall’autore è il canone della cultura progressista cosmopolita, un modello intellettuale ispirato ai valori della Costituzione che la destra populista vorrebbe rovesciare con un’egemonia di segno opposto, senza capire che l’egemonia nell'accezione gramsciana si afferma non per via gerarchica ma attraverso l’adesione spontanea della comunità. Anche di questo La vita s’impara è fedele e formidabile resoconto».

Simonetta Fiori, «il venerdì – la Repubblica»

«Un lavoro originale che ripercorre le tante tappe dello scrittore quasi novantenne (la firma subito!), e racconta come romanzieri, poeti e grandi figure del Novecento abbiano influenzato il suo viaggio esistenziale. È un libro che non accetta definizioni, difficile rinchiuderlo in un memoir o in un’autobiografia, meglio sarebbe solo “un libro di Augias”. Lo scrittore da tempo ci ha abituato a uno stile totalmente personale che ci fa sentire subito immersi in una conversazione con un vecchio amico, lo stesso piacevole tono adottato nelle tante belle trasmissioni tv che hanno costellato la sua poliedrica carriera di giornalista, inviato, autore e conduttore televisivo e grande viaggiatore, ma soprattutto eterno curioso di misteri e bellezze dell’arte e della musica».

Serena Dandini, «Io Donna»

È Donatella Di Pietrantonio la vincitrice del Premio Strega Giovani 2024 con L’età fragile, uscito a novembre 2023 nei Supercoralli: è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 103 scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all’estero.

La vincitrice è stata annunciata durante l’evento condotto da Loredana Lipperini che si è svolto al Teatro di Tor Bella Monaca.

L’età fragile «è la storia di una famiglia sospesa nel segreto del trauma, parole mai dette rinchiuse nel cuore di una montagna d’Abruzzo che è insieme psiche e paesaggio. Il romanzo di una madre che non trova respiro, stretta tra la severità del padre e il silenzio della figlia. Un libro che raccontando il dolore lo cura, perché a scriverlo è una donna che conosce il miracolo delle parole e il sangue delle ferite. Per questo è il mio candidato al Premio Strega» (Vittorio Lingiardi, link).

Al secondo posto c’è Antonella Lattanzi, autrice di Cose che non si raccontano, pubblicato a marzo del 2023 sempre nei Supercoralli, con 72 voti.

-

Non esiste un'età senza paura. Siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire e quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta. Ma c'è un momento preciso, quando ci buttiamo nel mondo, in cui siamo esposti e nudi, e il mondo...pp. 192€ 18,00

-

Cose che non si raccontano

Ci sono cose che non si raccontano perché le parole sono scogli nel mare. Ci sono cose che non si raccontano per vergogna, rabbia, troppo dolore, e perché se non le racconti, in fondo puoi sempre credere che non siano successe. Antonella e Andrea vogliono...pp. 216€ 19,00

Venerdì 31 maggio è stata annunciata la cinquina finalista del Premio Campiello 2024. Fra i titoli selezionati c’è Locus desperatus di Michele Mari, uscito il 23 aprile nei Supercoralli.

«Un po' thriller metafisico, un po' horror filologico, un po' commedia grottesca, in Locus desperatus l'intreccio è sostituito da un colto rimuginio, le intuizioni sono quasi tutte etimologiche e le parole diventano un'arma, quella che trasforma l'impossibile in possibile e ha così la meglio sul mistero e sull'oblio. Perché la propensione al sapere dà un potere immenso, non solo su chi non sa, ma soprattutto su ciò che (ancora) non si sa».

Nicola H. Cosentino, «La Lettura – Corriere della Sera»

«Un romanzo unico, che immobilizza con la lingua vitale, ricchissima, inconfondibile dello scrittore. E regala una suggestione dopo l'altra: come l'inconscio che è una cosa sola col posto in cui abitiamo».

Sabina Minardi, «L’Espresso»

«Dopo i racconti delle Maestose rovine di Sferopoli, il nuovo sontuoso romanzo di Michele Mari, Locus desperatus trascina il lettore in un viaggio destabilizzante, che mette in gioco l'idea stessa di io, la persistenza mutevole delle memorie, il rapporto con gli oggetti materiali in cui la vita si incapsula e dura. Chi legge è risucchiato in un mondo in cui ogni dato vacilla e si sgretola».

Matteo Palumbo, «Alias - il manifesto»

Il vincitore sarà proclamato il 21 settembre dal Teatro La Fenice di Venezia. Ecco gli altri finalisti:

Il fuoco che ti porti dentro, Antonio Franchini

Alma, Federica Manzon

Dilaga ovunque, Vanni Santoni

La casa del Mago, Emanuele Trevi